La vita ulteriore di Cristina Muccioli

Donne albero, bambini albero, uomini albero. Chi è ritratto da Rita Carelli Feri ha in dono una vita ulteriore, una metamorfosi vegetale. Carelli Feri dipinge su tavola. Non la soffoca di preparazioni, dell’oblio dei fondi che tutto coprono. Tra i contorni in pigmento purissimo, stesi a secco, dei volti, dell’iride, delle mani, affiora epidermide venata, di legno chiaro.

La sua attenzione al corpo dei soggetti è un atto di fede: non l’ha mai tradito. Sa che lì alligna la mente, abita il carattere, la personalità, lo spirito di chi posa. Ritratti, si viene svelati anche a se stessi.

Ci si riconosce passando per gli occhi, per le mani dell’artista che catturano senza possesso, essenza e storia della nostra vita coagulata in simboli: come gli strumenti di precisione tra le mani di una coppia di architetti, come fossero fiori. Ha grande rispetto per il lavoro, la laboriosa artista, in tutti ne cerca vestigia, indizi, indici. Ha capito che il lavoro, frainteso grandemente come procacciatore di pane, realizza il nostro talento, la nostra chiamata, riverbera nello sguardo, nel “lumetto” incandescente sulla pupilla. Anche quando si tratta di lavoro dei bambini, intenti serissimamente al gioco, o di quello nei campi dove la pacatezza misurata dei gesti accompagnano i frutti della terra nei secchi metallici.

Rita Carelli Feri ama il corpo anche nelle case, nelle mura, nelle piazze. Le si può descrivere, se dipinte da lei, come persone. Alcune, notturne, sono pensose e assopite, serene vicino alla veglia di una luce elettrica che argina il buio, come chi dorme col conforto di un lume. Altre sono tutta compostezza e signorilità in un portamento turrito che non si lascia fiaccare dagli anni.

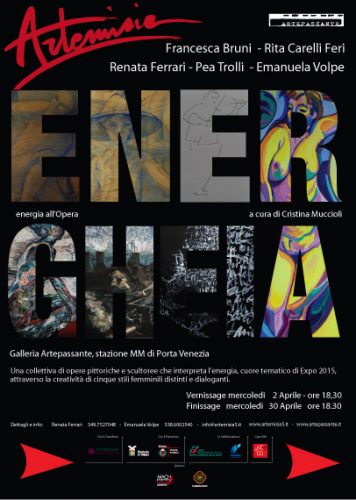

Un campanile è un campanile, anche quando non lavora, anche quando è silenzioso, e il suo compito è terminato. Rimane quello, finalmente messo in chiaro proprio nella notte del non visto, di disegnare il paesaggio tutto attorno, di essere punto di ritrovo, stella polare dei borghi e delle città per orientare i viandanti. Rita ama i borghi, anche dentro la città. Piccole anse di silenzio, scrigni di appartatezza nel nostro comune abitare. Così come accade in Artemisia, dove l’artista da decenni condivide un’esperienza collettiva con altre artiste e amiche (Francesca Bruni, Pea Trolli, Emanuela Volpe, Renata Ferrari) senza mai compromettere il suo, partecipati e s né lo stile espressivo altrui. Ognuna è borgo in una civitas di alleanza, di valori entiti francamente, di collaborazione, di comune amore per la pittura, per il tratto che disegna i corpi, per il colore che li nutre, per il segno che li sintetizza in un alfabeto di gesti, di movimenti, di posture.

Radiografie impalpabili di alberi, con tutto l’intrico circolatorio di rami e rametti come vene e capillari di linfa, generosi di sbocci e fioriture, o trasposti in nuove esistenze che trasformano la morte in un monumento alla vita. Sui tronchi, origami di ombre decorano la luce aranciata e calda che li avvolge a protezione.

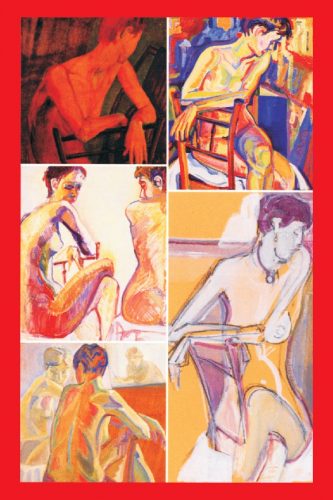

Magnifico, fragrante di cromie delicate, di intensità e dolcezza a un tempo, il corpo nudo delle donne evocato dall’école duregarddella pittrice che, tra pochissimi, non costringe a scegliere tra verità e pudore, tra statuarietà e dolcezza, tra volumi e ingombro.

Ognuno è raggiungimento, traguardo tattile di un occhio mai rapace, che accarezza e che coglie esattamente, precisamente, dietro l’epidermide del legno diventata nostra, l’orchestra all’opera delle nostre emozioni, la cassa armonica dei nostri pensieri, la fisiognomica del nostro invisibile.

Cristina Muccioli

Adamo ed Eva

Adamo ed Eva

Ha cercato il nero di Kassel, Rita Carelli Feri, la matita dura che graffia e fa sbalzare i volumi dei muscoli come il bolino che incide; ha miscelato l’esatta proporzione di carminio e di bianco per ricreare la sinfonia bianco rosata di perlescenze nell’incarnato femminile per eccellenza. Ha misurato ogni pietra, ogni sasso, ogni macchia di muschio spugnoso aggrappato alla corteccia dell’Albero della Conoscenza; ha inventariato una per una le spire del serpente, con quella acribia da naturalista tipica della sensibilità nordica; ha definito le unghie come decoro plastico dei polpastrelli. Così faceva Albrecht Durer, così come le immagini sui libri e sui cataloghi non ci riveleranno mai: occorre incontrarli di persona, questi Adamo ed Eva Cinquecenteschi, guardarli negli occhi, appena usciti da quel Paradiso inghiottito nell’oscurità, perduto lì e per sempre. Per questo l’autrice si è recata al Museo del Prado. Le riproduzioni non svelano l’incisione nella pittura, le lumeggiature, i rintocchi di luce, la profondità del nero, l’attenzione calligrafica al disegno (ereditata dalla perizia di orafo incisore del padre) all’anatomia: è quella che Durer stesso chiamò la Wiedererwachen, la Rinascenza tedesca. Ancora ignaro delle conseguenze, Adamo non deve ancora rispondere all’inquisizione divina che tuona “Adamo, dove sei?”. Dio sa perfettamente dov’è, e allora perché mai quel chiedere, se non per portare la sua serena, eccitata creatura alla consapevolezza del proprio peccato, di una colpa in cui nemmeno si riconosce come mandante? Questione di attimi, il buio alle spalle sta avanzando, e avvolgerà presto di tenebra il momento di spensieratezza gaudente. Lo sprigionarsi della natura umana al suo apogeo e il ritrarsi del mondo aurorale sono la dialettica che anima tutta la composizione. Adamo ed Eva, stagliati contro il nero assoluto, non vogliono dipendere da niente che li anteceda: sono i primi, e prima di loro nessuno ha guadagnato fattezze tali. Eva è la quintessenza del desiderio, già colpevole nell’intenzione prima ancora di passare all’atto, al fatidico morso. Ѐ giovane e sinuosa, compiaciuta e gaia, colpa e pura grazia, dannazione e bellezza, proporzione perfetta delle parti, alba di colori e scrigno di dolore, fatica, punizione. Il binomio del bello e del buono, del kalòs kai agathòs, in Durer drammaticamente si infrange sotto la pressione dell’ambiguità del reale, della complessità umana. Solo a un’autrice di indubbia maestria e passione assoluta per il dettaglio, per la materia come per la forma della figurazione, si poteva chiedere di impegnarsi in un cimento tanto arduo. La stessa tecnica esecutiva dureriana che subordina a sé la pittrice, le consente di esercitare la sua arte massimamente.

Rimettere al mondo il mondo di Durer miscelando i suoi stessi pigmenti, accostandosi a un’idea di perfezione dei corpi che non è più la nostra, pur restando eterna, è come per un musicista suonare Bach provando a restituire tutta la fragranza, tutta la verità dei suoni contenuti in quelle antiche partiture. Allora accade il miracolo che consente di inserire la propria firma, ai piedi di Eva, speculare a quella di Durer: al massimo della passività corrisponde il massimo dell’attività; alla più grande obbedienza, il più elevato virtuosismo. L’esperienza di nascere, letteralmente, insieme all’immagine che si fa lentamente corpo sulla tavola di legno, è la Rinascita che Rita Carelli Feri ha affrontato e ci ha donato mettendoci in salvo dai dolori di un travaglio inaffrontabile. Adamo ed Eva incastonati su porte scorrevoli, siano l’augurio più bello per il riavvicinamento che sempre seguirà all’allontanamento.

Cristina Muccioli

Energheia – dal 2 aprile al 30 aprile 2014 – Milano MM Porta Venezia

Rita Carelli Feri recupera e rivisita questo momento di svolta, fondativo per la comunità che di lì a poco diventerà cittadina, statale, vita organizzata e legata a uno spazio.

Sulle sue tavole lignee, omaggio alla più antica tradizione pittorica europea prima del tardivo avvento rinascimentale della tela, Rita disegna con un tratto botticelliano, delicatissimo ma nitido, volti bambini, giovani donne con i piccoli al seno, contadini festosi dopo la vendemmia, agricoltori nei campi a coltivare con pochi, semplici mezzi pomodori e patate, ragazzi con i cappelli a pagoda intenti alla raccolta del riso.

Pochi tocchi, dettagli non insistiti a ricordarci che il riso, per esempio, diventato piatto tipico di tanta cucina italiana, viene dall’Oriente, cui siamo debitori. Quella di Rita è una pittura celebrativa, senza enfasi ma convintamente commemorativa di una vita sintonica, armonica con i ritmi di una terra che è madre fecondata dal lavoro dell’uomo.

Non dalla predazione scriteriata, ma dal lavoro.

Sono felici i suoi personaggi, anzi le persone che pazientemente, certosinamente la pittrice affresca a secco. “Felicità” è enèrgheia per l’autrice, è quella forza che trasforma un campo in cibo, rispettosa di entrambi.

La radice della parola felicità, il sanscrito Fe, è all’origine di fecunditas (della terra fertile), di felo (allatto), di ferax (della terra buona e ricca da coltivare), di femina (in quanto genera), di filius per variazione fonetica (il figlio,il frutto), e di felix: dell’annata buona.

Cristina Muccioli

Ritratti di Serena Giordana

L’opera di Rita Carelli Feri consente ingressi “altri” nella percezione che un soggetto ha di sé, ingressi che si colgono, ma che spesso si teme varcare, poiché porgono nuove possibili vie per determinarci, accessi imprevisti alla nostra anima. Rita nel suo percorso d’artista ha mantenuto costante l’oggetto della sua pittura: l’essere umano, l’uomo e la donna. Ne ha registrato i segni, mossa da una volontà tesa non solo alla restituzione di un ritratto nel senso stretto del termine, la fedeltà ai tratti somatici è secondaria, l’artista penetra nell’intimo, le immagini che ci offre non riproducono ma significano, scivolano dal mondo della rappresentazione a quello della suggestione, perché cariche di una visione interna profonda.

Nella sua sperimentazione è andata riducendo i colori della tavolozza e, traendo energia dalla sua sensibilità, è approdata ad esiti sorprendenti. Lacca di garanza, blu oltremare e qualche accensione di giallo e arancio sono le cromie portanti del suo sentire visivo. Lavorando quasi tono su tono, l’immagine si definisce, la linea diventa traccia di una trama che costruisce quel tessuto pittorico sul quale, con estrema naturalezza, apparirà ciò che l’animo dell’artista porta alla luce e che solo lei sa guidare nel suo emergere. Generare l’immagine è controllo, padronanza e conoscenza della tecnica, ma è specialmente dar corpo ad un’identità trasversale al modello. Il soggetto viene ri-codificato nella parte più intima, il ritratto contemporaneamente si manifesta allo spettatore e si restituisce al soggetto stesso, instaurando un legame visivo che definisce la figura di spessori ignoti.

Delle donne e degli uomini che Rita ritrae possiamo percepire il profumo della loro pelle, sentire il tintinnio di un gioiello mosso da una mano in delicato movimento, avvertire l’ansia di chi ha saputo togliersi la maschera scoprendosi profondamente umano, intuire la tacita sospensione che lascia un dolore, attendere che qualche cosa interrompa il silenzio, oppure accorgerci che anche il semplice fare quotidiano può rivelare ciò che a noi appare inarrivabile. A volte sembra che il punto di partenza non sia la cosa vista, ma una parola. Una parola che, usata come indizio, stimola la creazione che il segno poi metterà a fuoco.

L’artista nella sintesi dei colori, nella tavola di legno scelta come supporto, pare definire quali siano veramente i punti d’unione delle numerose identità che fanno il nostro essere, riconoscendo loro una comune sorgente, unica ed innegabile, che fonda la persona alle radici.

Serena Giordani

Inclinazione di Martina Corgnati

Inclinazione di Martina Corgnati

“Rita Carelli Feri, è la più introversa fra le artiste di Artemisia: dimostra una intensa capacità introspettiva che si definisce nella ricerca e nella minuziosa messa a punto di un’atmosfera, sempre analoga un quadro dopo l’altro, un volto dopo l’altro, perché, a determinarla, è la stessa sensibilità dell’artista.La figura però, osservata di preferenza in una condizione di immobilità, ferma, statica quasi per conservare una specie di mistero dell’espressione, è sempre il fulcro da cui emana l’aria che le sta intorno, il tono generale dello spazio, la sua trasparenza cangiante da timbri freddi a timbri caldi, che annegano la linea, slabbrano i contorni, rinunciano persino al taglio più ortodosso, a favore di inquadrature che incidono il corpo, persino la testa, per mettere meglio a fuoco l’ essenziale di una personalità..

Martina Corgnati

I volti di Stegano Fugazza

C’è, nella pittura di Rita Feri, il senso di una singolare distanza. Si direbbe che essa si ponga di fronte ai modelli (per lo più di figure femminili, viste di volta in volta solo nel viso o a mezzo busto o per intero) con una sorta di timore: timore di infrangere una soglia, di scoprire qualche segreto tenuto gelosamente nascosto, di superare in qualche modo i limiti di una presenza (quella dell’autore) che si vuole discreta. Di fronte a questi pericoli Rita si ritrae, e crea per il modello una nicchia protettiva perfettamente conchiusa, totalmente isolata dal resto del mondo, dove la persona che deve essere ritratta possa sentirsi a suo agio, disponibile e momentaneamente in pace con se stessa e con il mondo.

Senza riconoscere simili procedure non si riesce a capire il significato di questa pittura, che si presenta particolarmente serena e acquietata come se i pensieri e i turbamenti che agitavano, fino a poco prima, la mente delle figure rappresentate venissero sommersi, messi da parte per dare tempo all’arte di esercitare la sua magia.

Per le ragioni che si sono dette le figure di Rita Feri non esibiscono le loro lacerazioni e rinunciano persino alle momentanee malinconie; invece ci guardano offrendoci il meglio di sé, sedotte dalla disposizione così felicemente discreta della pittrice, la quale, a sua volta, mentre svolge il suo compito delicato, deve pur trovare occasioni di maggiore, irrazionale coinvolgimento; e si lascia a sua volta sedurre dall’espressività del colore, che si muove inarrestabile, inseguendo un flusso magmatico di emozioni, e si carica di intensità inusitate e quasi aspre e d’improvvise dolcezze, ma anch’esse intense, cariche di nascosta passione.

Stefano Fugazza